卒業設計のやり方や進め方について知りたい方向けの記事になります。

ミーコ(6)

ミーコ(6)

筆者も学生の頃、卒業設計に取り組みました。その中で、後から思えばこうしていた方が良かったなと思う点はもちろんありますが、当時私自身が持てる力を全て出し切った(ベストパフォーマンスだった)と思います。

そうした筆者自身の経験や体験に基づき、卒業設計のやり方/進め方について、3つのフェーズに分けて、それぞれの手順(プロセス)について解説していきます。

私自身の経験が一つの行動指針(モデル)として、少しでも何か参考になるところがあれば、幸いです。

卒業設計のやり方(進め方)/3つの手順(プロセス)

- フェーズ1.問い(問題/課題)の設定。

- フェーズ2.立てた問いをデザイン(設計)で解決

- フェーズ3.提案を魅力的な図や模型で表現する

はじめに

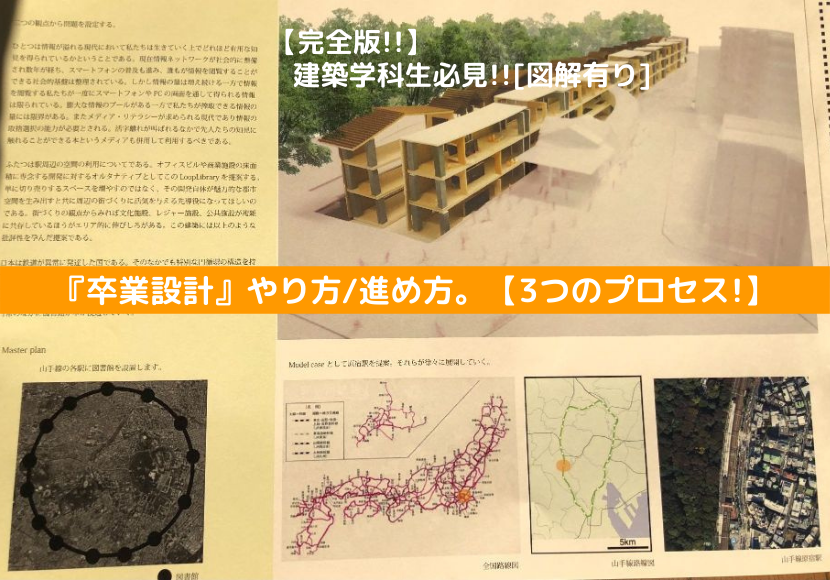

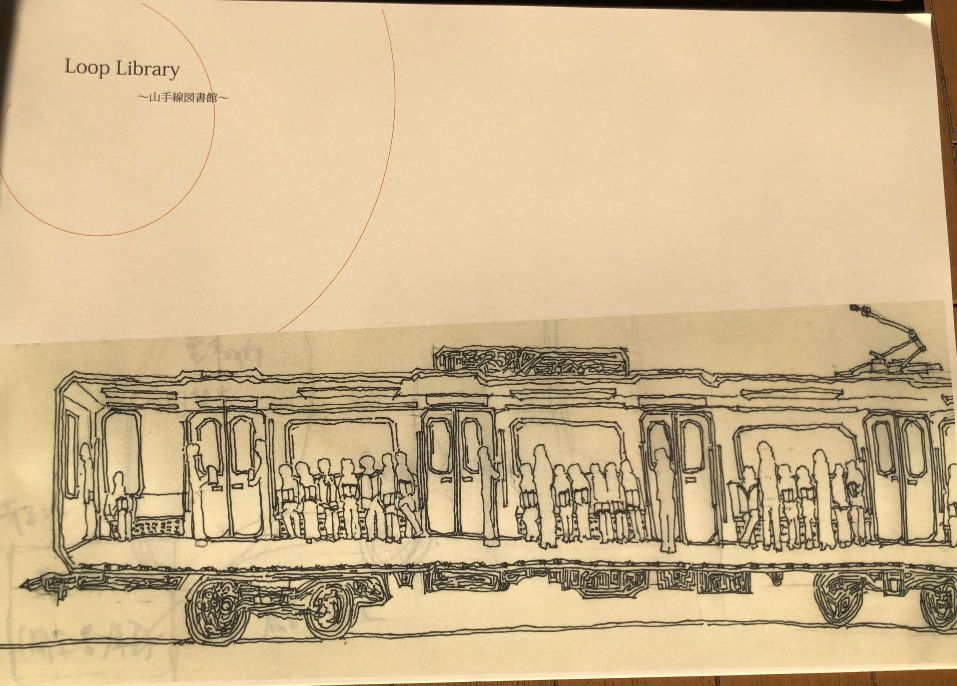

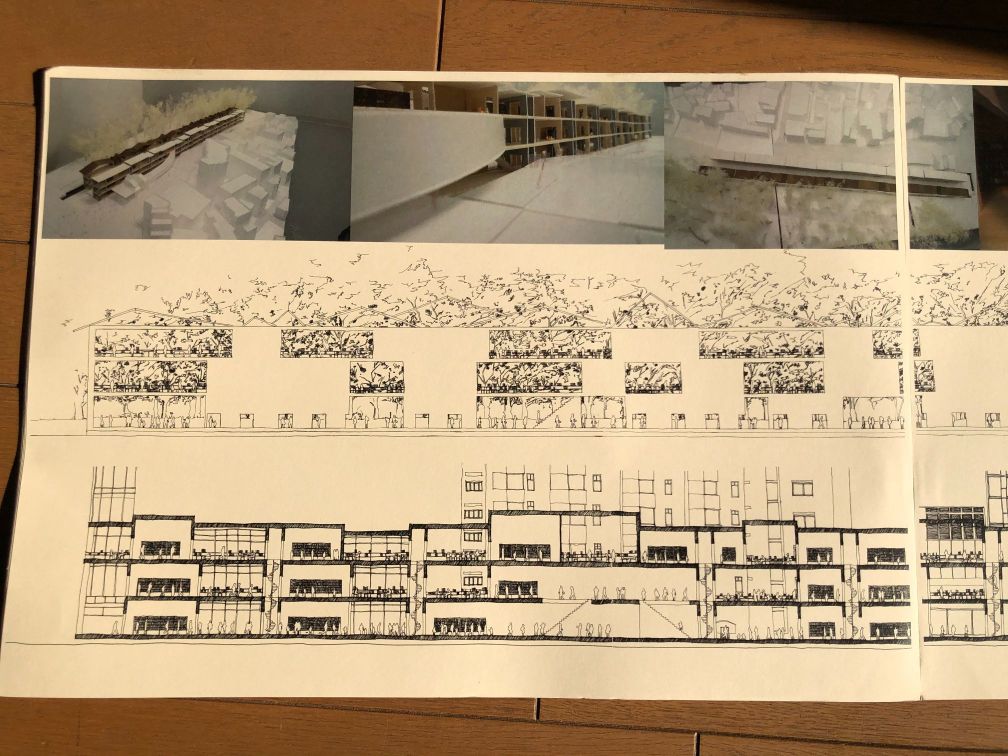

卒業設計作品例:『Loop Library-山手線図書館-』(筆者作)

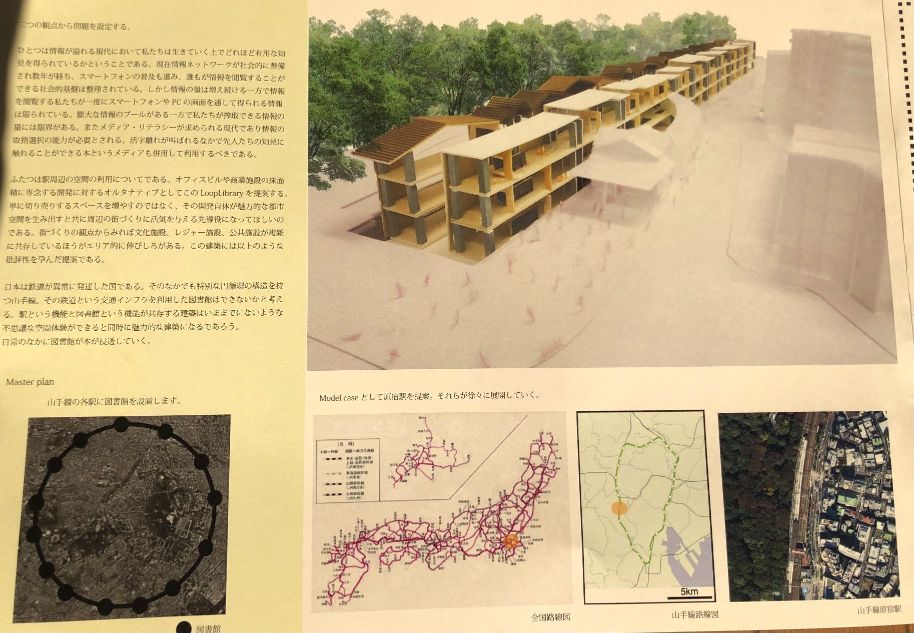

まず、卒業設計の作品例として、筆者が学生時代に制作した『Loop Library-山手線図書館-』の事例をみていきます。

- 【問題設定】:近年本(読書)離れが進み。どのようにしたら、本との接点を増やすことができるか。についての提案。

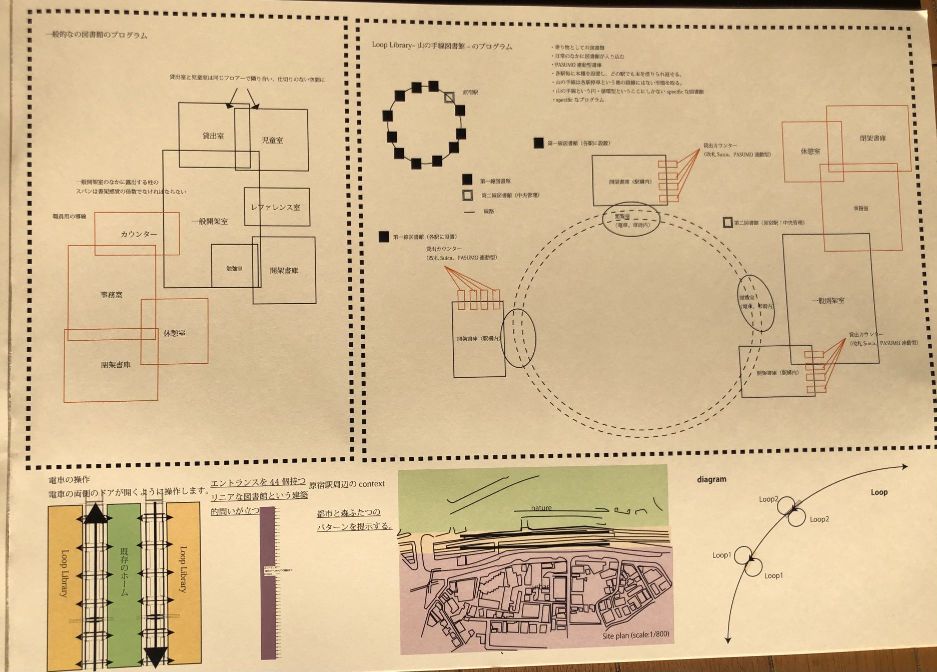

- 【提案】:山手線の一帯の駅を数珠繋ぎのように一本の線で結び、全体で一つの図書館とみたてた設計案。[モデルケースとして、原宿駅に拠点の一つを設計。]

- 【設計】:電車の駅のホームを利用した提案(原宿駅には、明治神宮から元旦の1月1日~1月3日の機関のみ直接明治神宮から入れるホームがあり、そこの敷地や景観を活かした提案。)

提案の概要図。(下図/筆者作成)

設計提案のダイアグラム。(下図/筆者作成)

上から模型イメージ図、展開図、断面図。(筆者作成)

以上が、概要ですが私の卒業設計『Loop Library-山手線図書館-』です。少し懐かしく感じますが、いまでも、卒業設計の内容を相手にスラスラとプレゼンすることができると思います。

それは、大学四年生のときに、教授や研究室の仲間たちと(濃密な)エスキスを重ねたからでしょう。

卒業設計は、時に大変だと感じることや思い悩むことがあるでしょう。しかし、その努力や経験は今後の人生に糧になると思います。

少し前置きが長くなりました。早速卒業設計のやり方と進め方についてみていきます。

手順①:【プロセス】卒業設計のやり方進め方。

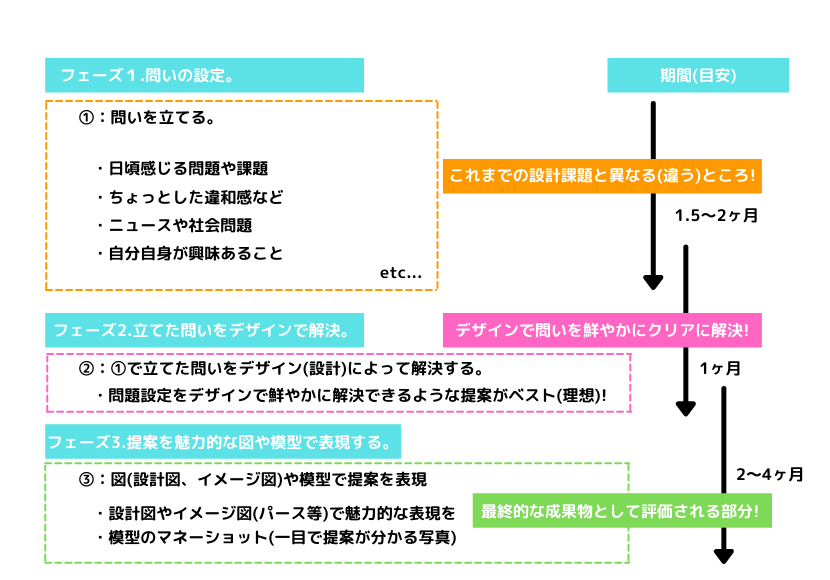

卒業設計の流れ(全体像)。

まず、卒業設計の流れについてみていきます。

- 問い(問題/課題)の設定。

- 設定した問いをデザインでどう解決するか提案をする。

- 模型や図といったイメージで提案に説得力を持たせる。

卒業設計は、大きく分けると、上記の3つのフェーズに分かれると思います。

また、期間について記述していますが、あくまで目安であることと、各フェーズをまたいだり逆行する(フェーズ②のデザイン(解決方法)を考えていると、フェーズ①の問いについて新しいアイデアが生まれたり等)ことが、ままあると思います。

そういったときは、前の段階(フェーズ)に戻ってその都度修正(フィードバック)して構わないでしょう。ただ、卒業設計には期日(〆切)があるもの事実です。期日逆算して、作業工程を考えられると良いでしょう。(なかなか難しいのは経験上分かりますが(笑))

ミーコ(6)

ミーコ(6)

フェーズ1.問いの設定。

卒業設計は、まず自分自身で、問い(問題/課題)を立てること。すべてはここから始まります。

卒業設計とこれまでの設計課題と異なる(違う)部分

卒業設計とこれまで各学年でやってきた設計課題と一番異なる(違う)部分がこの自分自身で、問い(問題や課題)を立てる部分でしょう。

そして、この問い(自分自身がこのあと設計(デザイン)でその問いを解決する問題)の良し悪しで卒業設計の輪郭がしっかりしてる(クリアになっている)か、それともぼんやりとしたものになってしまうかを決めるぐらい重要な要素です。

問題設定を練っていく段階で、自分はどのような問題意識を持っているのか。そして、問題に対して自分なりにどうアプローチするのか考えていくと良いかもしれません。この問題設定の部分は、少なからずみんな苦労する部分でもあるので、時間をかけて教授や先生とエスキスを積み重ねて設定するのがおすすめです。

そもそも問題(program)とは

問題(問いや課題)と聞くともしかすると大げさに聞こえたりもしくは、ネガティブ(マイナス)な印象を持つ人もいるかもしれませんが、ここで言っている問題とはもう少し広い意味での問題になります。

ここでいう問題とは、何も社会的な問題(人口減少や少子高齢化etc..)だけを指してはいません。本来。問題(program)とはもう少し広い意味や枠組みで捉えます。

なので、もし設計で解決する問いが浮かんでこないのであれば、皆さんが日々過ごしている日常の中で、興味があることや、感じている疑問点や違和感などといったところから探してみるのもいいと思います。

そういった自分自身の体験がバックボーンにある問いの方が、その後の作業も進みやすいですし、何より最終的にプレゼンをする際にも、言葉に熱を帯びて相手に伝えることができますよね。

実は、社会に出ると問い(問題)を立てる機会はなかなかない

実は、卒業設計のように自分で問いを立てて、それを自分の手で解決策を提案するといったような機会はあまりないのが現実です。

社会に出てからは、依頼主(クライアント)から条件(予算や敷地等)を提示されて、それを解決するために、設計を実施するのがほとんどでしょう。

自ら能動的に、問題(課題)を見つけて、それを自分自身の手で解決するといった一連のプロセスを全て自分自身で行う経験ができる点で、卒業設計は特別な(スペシフィックな)ものといえるでしょう。

問い(問題/課題)を見つけるには

ここまで、順当にみてきた方は、問い(問題/課題)の設定が卒業設計において重要だということは分かると思います。

フェーズ.1の最後に問い(問題/課題)の見つけ方について、ちょっとしたコツについて言及します。

日頃過ごす日常の中から、気になったことや、自分なりの問題を設定すると良いことは既に述べた通りです(卒業設計をみているとさまざまな人が立てた問題設定それ自体に個性があることが分かると思います)。

それでも。なかなか魅力的な問題設定を見つけられないときは、意外と机の上に座って考えているより街に出て、アンテナを立てて探してみると良い問いが見つかるかもしれません(例えば、どうしてこの辺りは木造の住宅が追いのだろう。川沿いの家はどうしてこのような特徴的な形をしているのだろう)と疑問を持つことは大切です。

そうした疑問の種から物語を構成するように問題の枠組み(仮設や仮定)をていねいにつくっていきます。

そのときに無理な問題(課題)設定に飛躍などがあると、いくら出来上がったものが素敵なものであっても評価を受けにくいことがあります。自分自身で問い(問題や課題)を立てることはなかなか大変ではあるかと思いますが、ここは少し頑張って魅力的な提案に繋がる問いを立ててみてください。

ミーコ(6)

ミーコ(6)

- ていねいに問い(問題/課題)を設定する

フェーズ2.立てた問いをデザイン(設計)で解決。

次に、フェーズ1.で立てた問いをデザイン(設計)によって解決するフェーズ2.について見ていきます。

自分で設定した問題を卒業設計の提案で解決してるかどうかが評価される一つの観点(視点)であることは間違いありません。

自分が提示した問題を設計によって鮮やかに解決している卒業設計は見ていて、時にハッとさせられますし、気持ちがいいものです。

デザイン(design)とは。

日本では、デザインというと、絵や作品を創ることとやや狭義の意味で捉えられがちですが、本来のデザインの意味はもっと広義の意味で広く使われます。

もともとデザインとは日本語ていうところの”解決する”という意味のニュアンスも込められています。

フェーズ1.において自分で設定した(社会の中から切り取って)問題(枠組み)をどのようにデザイン(解決)しているかの段階がこのフェーズ2.に相当します。

現状分析

まずは現状がどうなっているのかについて、分析するところから始まります。

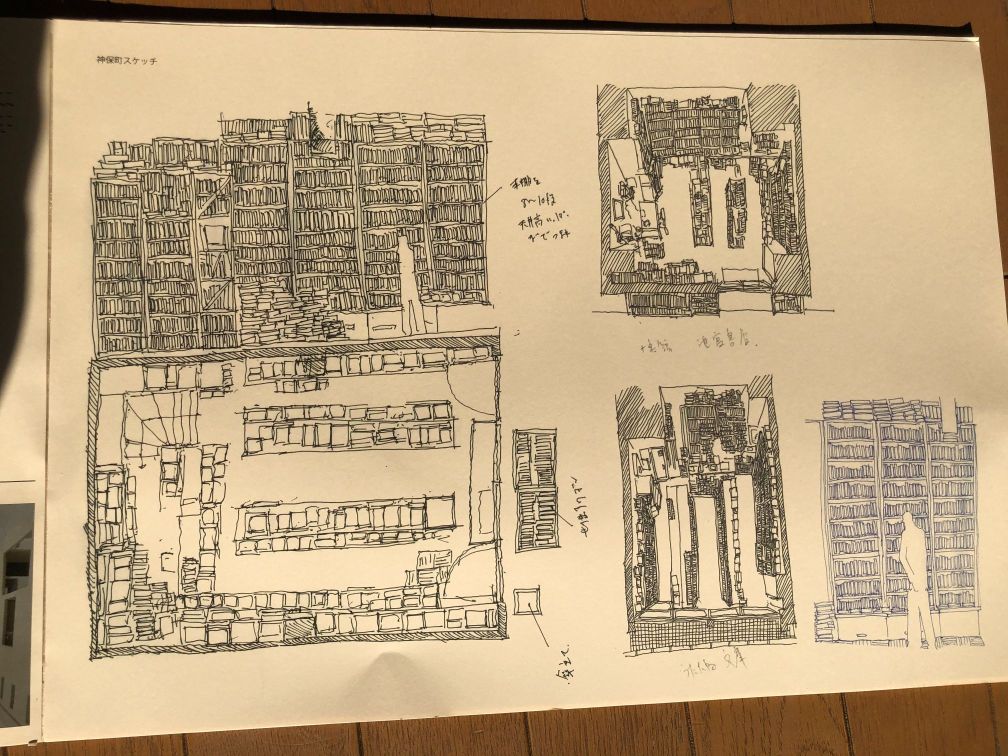

上の図は、筆者が『Loop Library-山手線図書館-』を設計するに当たって、古書店が集まる神保町のお店の様子をスケッチしたものになります。

こうしたリサーチをして、自分自身で立てた問いの現状がどうなっているかを把握して、自分のデザイン(設計)でその問題点のどこが改善できそうなのかについて、深堀していきます。私自身の場合は、下記のような思考プロセスです。

提案内容の素案を徐々に形にしていく

卒業設計で提案する内容についてです。私もいきなりポンと『Loop Library-山手線図書館-』の案がでてきたわけではありません。

むしろ、生み出すのに苦労した記憶があります。(笑)

卒業設計の案について、いいものがなかなか出てこないときに、おススメな方法は、案をはじめに幾つか(最低10個)出してみることです。このときに、現実的にその案が成立するかどうか、否定的に考えて案を絞り出す(排除する)のではなくとりあえずおもしろそうだなと思う案を10個ひねり出すのがコツです。

- とにかく提案する内容の案を10個以上出してみる

その中に良いアイデアがあるかもしれないので、おもしろそうなものが見つかったら、問題設定と一緒に磨いて(ブラッシュアップして)いきましょう。

ちなみに、私自身が出した案では下記のようなものがありました。(記憶ではこの3つですが、他にも案を10個揃えて、その案10個とにらめっこしながら教授とのエスキスに臨みました。)

- 山手線を図書館に見立てる(Loop Libraryの素案)

- 深夜まで(仕事帰りのサラリーマンなどが利用できるように)やっている図書館

- 移動式(車などで地域を回る)図書館

敷地選定

次に提案した内容を、実現する敷地を選定します。この項目は上記でみた提案内容とセットにして進めていくこともあると思います。

卒業設計では自分で敷地も選べます。

自分が実現したいと思う案に沿った敷地を選ぶ(チョイス)していく必要があります。

再び私自身の話で恐縮ですが、『Loop Library-山手線図書館-』では、JR東日本の原宿駅に元旦の1月1日から1月3日までしか使われていない明治神宮から直接アクセスできるプラットホームがあることに、着眼し敷地の一つに選定しました。

それまで、山手線の各駅や周辺をグルグル回り、現状分析(リサーチ)しました。また、そのときに、車内でどのくらいの人が本を読んでいるかの統計なども取りました。主に、本棚が設置できそうな場所や、どこにモデルケースを展開しようかなどについて考察しました。

フェーズ3.提案を魅力的な図や模型で表現する。

フェーズ3.は提案を魅力的な図や模型で表現する段階になります。

フェーズ1.やフェーズ2.で考えてきたことや提案内容をいよいよ設計図や模型といった表現に落とし込んでいく段階です。

最終的に卒業設計の評価(良し悪し)が判断されるのが、出来上がった図面やパース及び模型といった提案が表現された部分になります。

もちろんこれまでに見てきたフェーズ1.とフェーズ2.の段階もとても重要な部分ではありますが、まず審査員(先生方)が成果物のクオリティを見て、その提案に興味を持ってもらわないと立てた問いとデザイン(設計)がどうであるか評価されないのが現実です。

そのため、このフェーズ3.の実際に卒業設計として提出する成果物の作成には多くの時間と熱量を注ぐべきでしょう。

マネーショット(一枚絵)にこだわる

設計事務所がコンペに臨むときにも、その提案内容が一目で見て分かるかつ表現として映えているマネーショットと呼ばれる一枚絵には、卒業設計でもこだわりたいところです。

その表現方法が、デジタル的表現なのかアナログ方法なのかはその人の個性や特徴なので、どちらでも構わないと思います。

これまでの設計課題で、各先生からの指摘で自分のどこが評価されているのかについては、自分自身が一番わかっている(理解している)と思いますので、自分の適性をうまく使って表現したいところです。(私自身は比較的手書きが得意だった(評価さることが多かった)ので、手書きで表現したパネルが多いです。)

自分のつくりたいものが、どうすれば魅力的に相手に伝えることができるのか考えて実行することが重要です。

ミーコ(6)

ミーコ(6)

模型製作

各学校(大学)にもよると思いますが、卒業設計の模型製作では後輩が手伝ってくれるところが多いと思います。

私自身も後輩に模型製作を手伝ってもらいました。これには感謝してもしきれないぐらいお世話になりました。卒業設計ではこれまでの設計課題と異なり、みな敷地周辺まで再現された模型や、力の入った模型が提出されます。

筆者は、建築学科の人が入る建築サークルに所属していたため、比較的手伝ってもらう後輩の確保に困りませんでした(それでも、なかなかみんな後輩の獲得に尽力するため、難しいケースもあると思います)。

模型のクオリティは、後輩の人数と直結する部分がありますので、なるべく卒業設計が始まる前の段階から準備しておいた方が良いと思います。それに、後輩がが模型を手伝ってくれれば、自分で模型を創る時間が無くなり、その分図面やパース等その他のことに時間に割くことができ、提案(成果物)の充実に繋がりますよね。

また、研究室の先輩なども提出間近の一日間などは、忙しい合間を縫って手伝って頂いたので、最終的な提出物の表現が上がりました。

また、時には周りで同じように卒業設計をしている同学年(同級生)の仲間とディスカッションや意見を交換することで、客観的に自分の作品について忌憚なく意見を言ってくれると思うので、お互いにとって有意義な時間を得れると思います。

中間発表をうまく利用する

研究室によって異なるかもしれませんが、外部の講師(設計の実務に当たっている方)等を呼んで、中間発表の場が設けられていたりします。

外部講師は設計のプロですので、そのような実務的見地を得られる機会は貴重です。

私自身も実務を行っている先生からの助言(アドバイス)で提案を一つ昇華できました。

もし、中間発表の場がないのであれば、これまでの設計課題で招かれていた外部講師の方に、大学に来ているときなどに、卒業設計について自分から相談してみると良いでしょう。

とにかく手を動かす

卒業設計において、最後の最後はとにかく手を動かすこともとても重要です。

自分が実現したいものがイメージできているのであれば、それに向かってあとは、ひたすら手を動かすだけです。どんなに優れた作品でもその作品に熱量がこもっていなければ、それはもしかすると相手に響かないかもしれません。

悩む気持ちも分かります。ただ、期限が決められていて、ある程度残り時間が少なくなったいるのであるならば、腹を括って(ある程度割り切って)手を動かすことも大切です。手を動かしていることで、漠然とした不安は消えますし、新たに気づくことがあり、フェーズ1.やフェーズ2.といった枠組みの部分にフィードバックできることがあるでしょう。

一方で、あとは手を動かすだけの状態にする準備(主に、フェーズ1.やフェーズ2.で見たきたこと)が重要であることは、間違いないでしょう。

- 自分自身が持てる最大限の熱量を作品(卒業設計)に注ぐ

まとめ

以上これまで、建築学科生『卒業設計』やり方/進め方について3つのプロセスについて(フェーズに分けて)みてきましたが、簡単に下記にまとめます。

- フェーズ1.問い(問題/課題)の設定。

- フェーズ2.立てた問いをデザイン(設計)で解決。

- フェーズ3.提案を魅力的な図や模型で表現する。

- ていねいに問い(問題/課題)を設定する

- とにかく提案する内容の案を10個以上出してみる。

- 自分自身が持てる最大限の熱量を作品(卒業設計)に注ぐ

今となっては、卒業設計についてこのように話していますが、筆者も大学四年生で卒業設計に取り組んでいる当時は、何もかも初めてで手探りの状態でがむしゃらに取り組んだことを覚えています。

卒業設計は、一度しかなくそして社会に出てからも、卒業設計で得た経験やハードワークが役に立つ場面に出くわすこともあります。大変な場面やときに泣きたくなるようなこともあるかと思いますが、悔いのないように全力で取り組んでみてください。

みなさんの卒業設計がうまくいくように心から願っています。本記事で何か少しでも参考になるところがあれば幸いです。

併せて、読みたい記事はコチラ↓

【就活生/大学2,3年生必見!!】建築業界ホワイト企業ランキング2022年版

【就活生/大学2,3年生必見!!】建築業界ホワイト企業ランキング2022年版

【大学生必見!!】大学生が読むべきおすすめ本【10選!!】

【大学生必見!!】大学生が読むべきおすすめ本【10選!!】

【建築学科生必見】意匠、構造、環境の進路選択に迷ったら考える【2つのポイント】

【建築学科生必見】意匠、構造、環境の進路選択に迷ったら考える【2つのポイント】

最後まで読んでくださった方ありがとうございました。